行业资讯

| 行业动态 |

| 法律法规 |

| 理论探索 |

行业动态

【地方政府评级研究专题一】我国地方政府债券模式演变全景扫描

2014-06-25 14:23

来源:中债资信

1994年财政分税制改革后,中央政府上收部分财权,但地方政府仍承担着经济建设等事权。在此背景下,受到“以GDP增长论英雄”、城市形象工程的政绩观与考核制度推动,我国地方政府的资金逐步开始大规模地投向资金需求大、建设期和回收期长的基础设施建设项目中,地方政府财政收支不平衡日益加剧,债务融资需求不断扩张。然而,1994年3月颁布的《预算法》第二十八条明确规定“除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券”。上位法层面的明文禁止使得地方政府发行债券融资从一开始在模式上就呈现出两个方向的演变:一个方向是发债方式“显性化”,在不突破地方政府不能自主发行债券的大框架下,中央政府通过地方政府债券试点不断探索改革地方政府融资模式;另一个方向是发债主体“隐性化”,地方政府通过搭建投融资平台替代其作为发债主体,“城投债券”方兴未艾。

2008年底,为应对国际金融危机,国务院推出4万亿投资计划,其中中央安排资金1.18万亿,其余由地方政府配套解决。与此同时,国务院通过特别批准的方式,在2009年政府工作报告中首次提出安排发行地方政府债券2,000亿元,以期部分缓解4万亿投资计划中地方政府的配套资金压力,正式开启了我国地方政府债券之门。

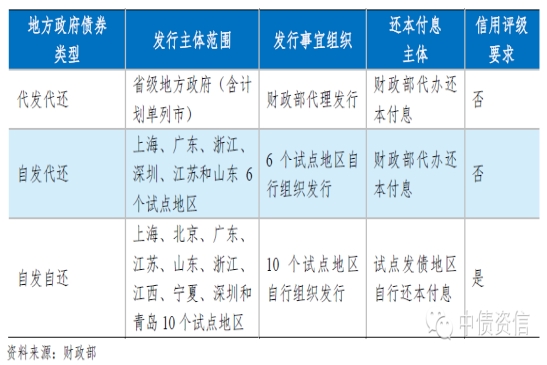

(一)“代发代还”地方政府债券

2009年2月28日,财政部印发《2009年地方政府债券预算管理办法》。该办法第二条即明确所谓“地方政府债券”是“指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体,由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的债券”。

在此种模式下,地方政府债券在实质上仍是早期实施的国债转贷的延伸和拓展。首先,地方政府债券的发行主体只能是省一级(含计划单列市)地方政府。其次,债券的发行和还本付息均由中央财政进行。再次,全国地方政府债券发行的总额度必须经全国人大批准,而各地方政府发行债券的额度需报请国务院批准同意。2009-2011年,全国人大每年批准的地方政府债券额度均为2,000亿元。最后,该地方政府债券发行的收入“可以用于省级(包括计划单列市)直接支出,也可以转贷市、县级政府使用”。

(二)“自发代还”地方政府债券

2011年,在“代发代还”地方政府债券成功运行2年后,国务院批准上海、浙江、广东、深圳试点在国务院批准的额度内自行发行债券,但仍由财政部代办还本付息;其余地区的地方政府债券仍由财政部代理发行、代办还本付息。

此次改革后,虽《财政部代理发行2011年地方政府债券发行兑付办法》第二十条明确规定“地方财政部门未按时足额向中央财政专户缴入还本付息资金的,财政部采取中央财政垫付方式代为办理地方政府债券还本付息”,中央政府仍对地方政府债券偿还有实质担保责任;但地方政府债券的发行端开始放开。地方政府可以就债券期限、每期发行数额、发行时间等要素与财政部协商确定,债券定价机制也由试点省(市)自行确定(包括承销和招标)。

2013年,在4省、市“自发代还”地方政府债券试点2年后,国务院批准新增江苏和山东成为“自发代还”地方政府债券试点地区,发行和还本模式仍采用之前规定,并首次提出“试点省(市)应当加强自行发债试点宣传工作,并积极创造条件,逐步推进建立信用评级制度”。

除发行方式改革试点外,在地方政府日益旺盛的融资需求推动下,2011-2013年地方政府债券发行总额分别为2,000亿元、2,500亿元和3,500亿元,规模日益扩大。

(三)“自发自还”地方政府债券

在党中央十八届三中全会《决定》和国务院《2014年政府工作报告》等重大纲领性改革文件的指导下,2014年5月22日,财政部印发《2014年地方政府债券自发自还试点办法》,继续推进地方政府债券改革:第一,在前期自行发行基础上,在还本付息上从财政部代行突破至发债地区自行还本付息;第二,在前期6个试点地区基础上,再次增加直辖市北京、计划单列市青岛以及中西部省份江西和宁夏为试点地区;第三,将债券期限由2013年的3年、5年和7年拉长至5年、7年和10年;第四,明确提出“试点地区按照有关规定开展债券信用评级”。

当然,在《预算法》尚未修订的情况下,试点地区发行地方政府债券仍“实行年度发行额管理,全年发行债券总量不得超过国务院批准的当年发债规模限额”,且“2014年度发债规模限额当年有效,不得结转下年”。